障害者に向いている仕事の探し方!在宅で働ける仕事や就職支援機関も紹介

更新日:2025年07月29日

障害があろうとなかろうと、ほとんどの人は仕事をして生活費を稼ぐ必要があります。しかし、働く理由は生活費のためだけとは限りません。自分の生きがいのためや、社会に貢献するためなどその理由はさまざまです。仕事を求める障害者はどのような方法で自分に合った仕事を探せばよいのでしょうか。実は障害を持つ人は、一般の人が就職活動する場合とは異なる方法で就職活動をおこなうほうが、自分に合った働きやすい職種や職場環境で働くことができるのです。障害を抱えていても働きやすい職種や職場を探すためにはどのような方法を取るべきなのでしょうか?ここでは障害を持つ人に向いている仕事とその理由、向いている仕事を探す方法などについて詳しく解説していきます。

目次

障害者雇用の現状~雇用形態や平均賃金~

障害のある方は一般の方に比べて就職しにくいといった現状はありますが、それでも近年では障害者雇用者数・実雇用率ともに過去最高を更新しており、全体としては拡大傾向にあります。

2024年に厚生労働省が実施した「障害者雇用状況」の集計結果によると、民間企業(40人以上の規模・法定雇用率2.5%の企業)で働いている障害者数は、677,461.5人(対前年比5.5%増加)と21年連続で過去最高を更新しています。

実雇用率も2.41%(前年は2.33%)と13年連続で過去最高を記録しています。

雇用者の内訳を見ると、障害の種類を問わず仕事をしている方が15万人以上いる状況で、特に精神障害者の雇用が大きく伸びており、今後も増加が見込まれます。

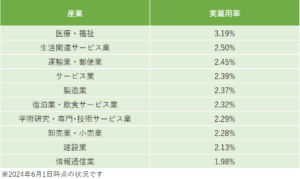

産業別の実雇用率を見ると、全体の実雇用率が2.41%である中で、「医療、福祉」(3.19%)が法定雇用率を上回っています。

産業別の実雇用率を見ると、全体の実雇用率が2.41%である中で、「医療、福祉」(3.19%)が法定雇用率を上回っています。

日本企業では、障害者雇用促進に向けた取り組みが活発化しています。この背景には、法定雇用率の段階的な引き上げ(2024年4月には2.5%へ、2026年7月には2.7%へ)という法改正に加え、企業側でダイバーシティ(多様性)推進の意識が高まっていることが大きく関係しています。

こうした積極的な動きは、障害のある方が自身の適性や心身の状況に合わせ、無理なく多様な仕事に挑戦できる環境を作り出しています。従来の枠にとらわれず、これまでの経験やスキルを活かせる職種はもちろん、新しい分野の仕事にも挑戦しやすくなっているのが現状です。企業側も、障害のある社員がそれぞれの強みを発揮することで、組織全体の多様性が高まり、新たな価値創造に繋がるという認識を深めています。

障害者の雇用形態

障害者の雇用形態は、一般の雇用形態と同様に多岐にわたり、さまざまな選択肢があります。心身の状況によって選べる勤務形態が限られるケースもありますが、無期契約で働いている障害者も少なくありません。

障害のある方は、医師や家族、そして会社とよく話し合いながら、無理なく働ける勤務形態を選びましょう。

障害のある方は、医師や家族、そして会社とよく話し合いながら、無理なく働ける勤務形態を選びましょう。

企業側は、障害者の特性を理解し、職務内容や勤務時間、職場環境などについて柔軟な配慮を行い、お互いが納得できる雇用形態で働いてもらえるよう努力することが重要です。

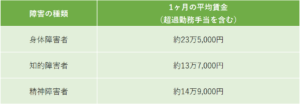

障害者の平均賃金

厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」によると、障害者の1ヶ月の平均賃金は概ね以下のようになっています。

障害者の1ヶ月の平均賃金は、障害種別や週所定労働時間によって大きく異なります。あくまでも目安としてご参考にしてみてください。

障害者の1ヶ月の平均賃金は、障害種別や週所定労働時間によって大きく異なります。あくまでも目安としてご参考にしてみてください。

障害者にはどんな仕事が向いているの?

障害者に向いている仕事というものはあるのでしょうか?

身体障害のある人は、障害によって特性も一人ひとり違うため、自分の得意分野を活かすことができる仕事に就くのが理想的であると言えるでしょう。精神障害のある人には続けやすい、または向いている仕事というものがあります。

障害のある人に向いている仕事とは、事務職、システムエンジニア、デザイナー、工場内作業、コールセンター、清掃といったものが挙げられます。以下にこれらの仕事の内容と、障害のある人にこれらの仕事が向いている理由について解説していきます。

事務職

障害のある人に向いている事務職として、パソコンを使ったデータ入力や電話対応、書類の管理など、身体的な負担が少ない作業があげられます。

障害者雇用枠を利用して就職を希望する場合、求人数が多いのはこのような事務職です。

障害があることをオープンにして就職した場合、業務内容や仕事量を自分ができる範囲に調整し、物理的な作業スペースなどについても考慮してもらうことが可能な場合が多いでしょう。

システムエンジニア

システムエンジニアとは、クライアントの希望を聞き、プログラムの仕様を決定し設計する職業です。加えてそのプログラムを作成するための予算やスタッフの配置、仕事の進捗管理なども担当します。

入社した企業や、同じ企業内でも開発チームによって仕事内容は変わってくるため、事前に内容を確認しておくことをおすすめします。

システムエンジニアとして活躍する障害のある人は、少なくありません。

デザイナー

障害のある人の中には、デザイナーが向いている人もいます。

中でも発達障害のある人の中には、自分の興味がある分野で突出した才能を持ち、デザイナーとして独自のセンスを活かすことができる人がいます。

デザイナーと一口に言ってもグラフィックデザイナー、ファッションデザイナー、ゲームデザイナーなど、デザインを必要とする分野は非常に多く、これらの中から自分が興味を持てるものが見つかれば、まさに天職ともいえる働き方をすることも不可能ではありません。

清掃

清掃の仕事は、床のモップ掛けや窓ふき、ごみの収集などが主な仕事になります。

いずれも軽作業であるため身体的な負担も軽く、作業がマニュアル化されていることが多いため、精神的な負担もそれほど大きくありません。

対人関係が苦手な場合でも、あまり人と交流することなく一人で黙々と続けることができる仕事であるため、心理的負担も軽いといえます。

コールセンター

コールセンターには、自分から電話を掛ける「アウトバウンド」と、かかってきた電話に対応する「インバウンド」があります。

これらコールセンターの仕事の中でも、テクニカルサポートやヘルプデスクの仕事は精神障害のある人に向いています。製品の使い方などについて支援するテクニカルサポートやヘルプデスクには、細部にわたってマニュアルが完備されているからです。

マニュアルを覚えるためには多少の時間がかかりますが、マニュアルに沿って対応すれば良いため、精神障害のある人にも働きやすい仕事であると言われています。

また、座っておこなう仕事であるため身体的な負担も少なくなっています。

工場内作業

工場内作業の中でも、簡単な箱詰め作業や製品の組み立て、仕分けなどの軽作業は精神障害のある人に向いている仕事の一つです。

毎日同じ作業をおこなうことが多いため、変化に対応しづらいといった特徴を持つ障害がある人にも向いています。

また、仕事によっては座って作業をおこなうことができるものもあるため、身体的にも負担が少ない点が特徴です。

障害者でも働きやすい勤務方法とは

障害者が、健常者と同じように働くことは難しいこともあります。しかし、障害に合った働き方を見つけることで、長期就労につながり生活も安定します。

障害者が、健常者と同じように働くことは難しいこともあります。しかし、障害に合った働き方を見つけることで、長期就労につながり生活も安定します。

ここでは、障害のある人に向いている働き方について解説していきます。

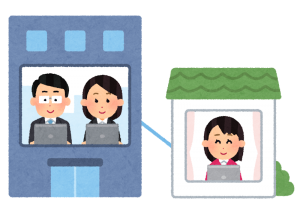

在宅勤務

在宅勤務とは、インターネット環境を利用し、オフィスに出勤せずに自宅で仕事することをいい、テレワークとも呼ばれます。

自家用車や公共交通機関などによる通勤が困難な障害のある人や、人間関係を上手く築くことが不得意な障害のある人に非常に向いている働き方です。

社会とのつながりが薄くなるといったデメリットはありますが、それ以上に自分のペースで仕事ができたり、人間関係に悩まされなかったりといったメリットもあります。

障害者枠採用

障害者枠採用とは、求人対象を障害者に限定した採用方法となります。

この障害者枠採用で企業に採用されると、企業側から障害を持っていても働きやすいように配慮をしてもらうことができるというメリットがあります。一方で、配慮によっては任される仕事の範囲が限られてしまうなどの制約が発生することもあります。

採用の際に、企業へ「合理的配慮」を要求することができるため、長期にわたり安定して働き続けることができるケースが多くなっています。

この障害者枠採用により企業に採用してもらう場合には、原則として障害者手帳の交付を受けておく必要があります。

一般枠採用

障害の有無に限らず、誰でも応募できる採用枠のことを一般枠採用と言います。

職種も仕事の内容もさまざまなものがあり、その中から自分に向いている企業や仕事を目指すことができますが、健常者と同様の成果をあげることが要求されます。

自分のやりたいことが明確であれば挑戦してみてもよいでしょう。

特例子会社

特例子会社とは、障害者の安定した就労を目的として設立された企業のことを言い、企業の子会社として存在しています。

特例子会社に勤務する社員の多くが何らかの障害のある人であるため、障害に対する理解が得られやすい点が大きなメリットです。

就労継続支援サービス

障害があるために一般の企業で働くことが困難な人が、サポートを受けながら働くことができる事業所を就労継続支援事業所といいます。

この就労継続支援事業所にはA型とB型があり、就労継続支援A型は雇用契約を結んで仕事を請け負うため、各自治体が定める最低賃金が保証されています。

それに対して就労継続支援B型では、雇用契約を結ぶことなく事業所で作業し、その出来高に応じて賃金を得る形になります。作業の内容は事業所により異なります。

障害のある方の仕事探しのコツ

障害者への理解があるか確認する

企業が障害者に対してどの程度の理解を持っているかを確認することは、長期的に働き続ける上で非常に重要です。

採用プロセスや面接では、障害に関する質問の仕方、担当者の言葉遣いや態度をよく観察することをおすすめします。例えば、障害特性を一方的に決めつけるのではなく、一人ひとりの状況を丁寧に聞き取ろうとする姿勢があるか、あるいは、過去に障害のある社員を受け入れた経験があるかなどを確認すると良いでしょう。

企業が障害に関する研修を行っているか、相談窓口が設置されているかなども、理解度を測る一つの指標となります。理解のある企業は、入社後のサポート体制も手厚い傾向にあります。

合理的配慮への理解があるか確認する

合理的配慮とは、障害のある方が他の従業員と同じように働くために、企業が個別の状況に応じて行う環境の変更や調整といった配慮をすることです。

面接時や内定後に、具体的にどのような合理的配慮が必要になるか企業側に伝え、それに対して企業がどのように応じようとするかを確認しましょう。例えば、通勤時間への配慮、作業環境の調整(例:特定の機器の導入、椅子の変更)、休憩時間の調整、業務内容の変更など、具体的なニーズを挙げ、それに対する企業の姿勢を見極めることが重要です。

前向きに検討してくれるか、具体的な提案をしてくれるか、あるいは過去の事例などを教えてくれるかといった点が、企業の合理的配慮への理解度を示すバロメーターになります。

在宅勤務など柔軟な働き方が可能か確認する

障害の特性によっては、通勤や特定の環境下での勤務が困難な場合があります。そのため、在宅勤務や時差出勤、時短勤務など、柔軟な働き方が可能かを確認することは非常に有効です。

特に、身体的な負担が大きい場合や、体調の波がある場合など、在宅勤務が選択肢にあることで、安定して業務を遂行しやすくなることがあります。求人情報に記載がなくても、面接時や内定後に積極的に相談してみましょう。

企業の担当者が、個別の状況に応じて柔軟な働き方を検討してくれるかどうかがポイントです。単に「不可能」と切り捨てるのではなく、代替案を提示してくれたり、実現に向けて一緒に考えてくれる企業であれば、入社後も働きやすい環境が期待できます。

障害者がある方の就職を支援する機関

ここまで、障害者に向いている職種や働き方について解説してきました。では、障害のある人は自分に向いている仕事をどのような方法で探せばよいのでしょうか。

障害者が仕事を探す方法は、以下の4通りあります。

・ハローワークを利用する

・障害者に特化した就職・転職エージェントを利用する

・地域障害者職業センターを利用する

・障害者就労支援センターや就労援助センターを利用する

といったものです。

ここでは、それぞれの施設の特徴について解説していきます。

ハローワーク

ハローワークは、職業相談やあっせんを担う国の機関です。

求職者の窓口は一般、学卒、専門援助部門(障害者や外国人向け)の3つに分かれており、障害のある人はこの中の専門援助部門を利用するとよいでしょう。

この時障害者手帳や医師の診断書があれは、持参することをお勧めします。専門援助部門では、職業相談や企業への応募に必要な紹介状を発行してもらえます。障害者枠採用だけではなく一般枠採用の求人も紹介してもらうことができるため、障害があることをクローズにして就職したい人もこの窓口を利用することができます。

また、就職活動に向けた準備の仕方や実際の応募の仕方についてのアドバイスを貰うこともできるため、仕事を探している障害者にとって非常に心強い存在となります。

障害者に特化した就職、転職エージェント

障害者に特化した就職・転職エージェントは、仕事を求める障害者と障害者の雇用を希望する企業のマッチングサービスを提供しています。

転職エージェントに登録すると、専任のアドバイザーがつきます。カウンセリングを通じて伝えた求職者の障害の特性や希望を踏まえた上で、マッチした企業を紹介してくれます。

アドバイザーは、就職活動に必要な書類の添削や面接対策、内定した後の入社日や給与の交渉などを担当します。

求職者と企業側の希望する条件をアドバイザーが把握してマッチングするため、ミスマッチが少なく、働きやすい職場に就職することができる点がこのエージェントを利用するメリットであるといえます。

障害者専門の転職エージェント、atGPエージェントではキャリアアドバイザーがあなたをマンツーマンでサポートします。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、障害のある人に対して専門的な職業リハビリテーションを提供している施設です。直接就職先を紹介してくれる施設ではありませんが、厚生労働省の定める研修や試験を修了した障害者職業カウンセラーや、相談支援専門員、ジョブコーチなどが配置されており、就職に向けたさまざまな支援を受けることが可能です。

地域障害者職業センターは、ハローワークや企業と連携しています。地域障害者職業センターで就職に向けたリハビリテーションを受けながら、ハローワークなどで就職先を探すことができます。

障害者就労支援センター、就労援助センター

障害者就労福祉センターは、障害のある人の身近な地域において、就業面の相談と支援を担当している施設のことです。

「働く意思はあっても就職先が見つからない」といった悩みを持つ人が、最初に相談するのに適している施設です。

障害がある人の自立や安定した社会生活の実現に向けて、さまざまな支援機関と連携して相談を受け付けてくれます。

就労援助センターは、一般就労に際して継続的なサポートを必要とする障害者に対して、その障害者の能力に応じた就労場所の確保と、職場定着への支援を担当している施設です。障害のある人の就業に関する相談や指導、訓練、就労援助を実施しており、障害者の雇用促進と職場への定着を図るとともに、その後のサポートもおこなっています。

まとめ

ここまで、障害者の求人の現状や障害者に向いている仕事、働き方、仕事を探す場合に利用できる施設などについて解説してきました。

障害者の雇用は今後も増加することが予想され、また障害者の仕事探しには一般の人とは異なる方法がいくつかあることがお分かりいただけたと思います。

障害者が就職するためには企業側の配慮や、求職時に利用した施設のフォローを受けることが重要になってきます。支援を受けることができる施設を最大限に利用して、自分に向いている職業に就き、長期就労につなげましょう。

障害者専門の転職エージェント、atGPエージェントではキャリアアドバイザーがあなたをマンツーマンでサポートします。